家族三人、ずっと一緒

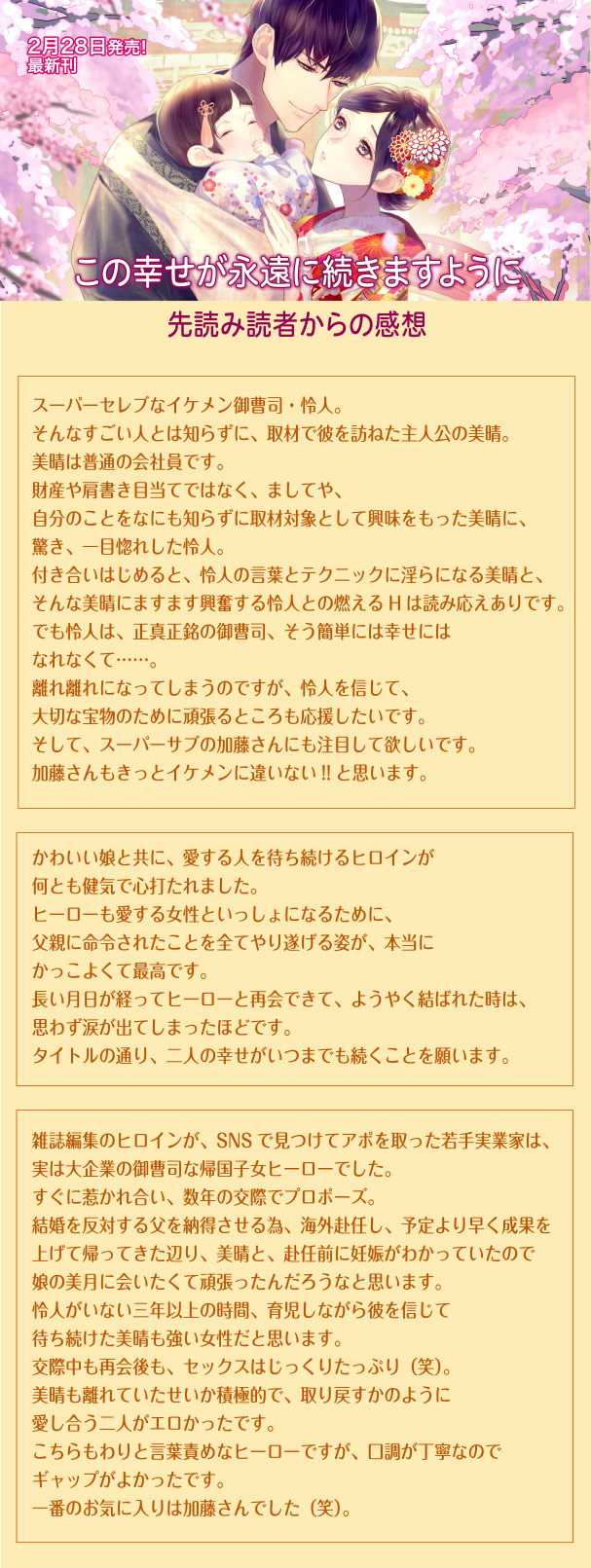

この幸せが永遠に続きますように

~極上旦那さまはママと赤ちゃんを愛してます!~

著者:そらいろ翼

イラスト:KRN

発売日:2020年2月28日

定価:580円+税

兼業主婦である美晴には二つの大切なものがあった。

天使のような愛娘と最愛の夫――鷹山怜人。

大企業の御曹司である怜人には父親が選んだ婚約者がいたのだが、美晴との結婚を認めてもらうために難しい条件を達成しなければならず、現在は海外を飛び回っている。

娘にも会わせたいし、あなたに抱きしめてもらいたい。

そんな寂しさを募らせる毎日を懸命に生きる美晴の目の前に現れたのは……!?

「どんな未来が待っていようと、永遠に愛を注ぎ続ける」

どこか前向きになれる、オトナのピュア・ラブストーリー!

【登場人物紹介】

里村美晴(さとむら みはる)

一児の母で、出版社のOL。

義父に結婚を認めてもらうため海外を飛び回っている怜人と一緒に暮らすことができる日を夢見て、

日々、仕事や子育てに奮闘している。

鷹山怜人(たかやま れいと)

大手不動産会社の御曹司。

学歴も一流で、語学も堪能であり、仕事もできるハイスペック。

美晴と生娘のことを心から愛している。

●電子書籍 購入サイト

| Amazon | BOOKWALKER | honto |

| Renta! | 楽天ブックス | 紀伊國屋書店 |

| ReaderStore | Googleブックス | Book Live |

| コミックシーモア | ブックパス | ebook japan |

| yodobashi.com | DMM | COCORO BOOKS |

*取り扱いサイトは、各書店に掲載され次第、更新されます。

【試し読み】

わたしはふわふわとした気持ちのまま、怜人に誘われるままベッドルームまで来てしまった。

こうなってしまっては、もう逃げられない。

逃げるつもりなんてさらさらないくせに。と、どこか他人事のように俯瞰していた自分が心の中でつぶやいた。今はただ、彼のことを感じていたいというのがわたしの本音なのだろう。

「美晴、今夜のあなたは私だけのものだ」

彼は柔らかい笑みを浮かべると、わたしの腰に腕を回して抱き寄せた。

一見するとスマートな体系なのに、こうして抱き寄せられるとスーツの下に隠されたたくましい肉体をありありと感じられてドキドキしてしまう。

今まで何度も抱きしめられたことはあるけれど、未だに慣れない。

彼の体に包まれると、反射的に全身に熱が巡っていった。

「キスしたい。いいかな?」

「うん、怜人……ぁっ! んぅっ!」

ぽかぽかした気持ちのまま頷くと、すぐに唇が塞がれた。

普段落ち着いている彼にしては性急で、少し驚いてしまう。

でも、彼は構わずわたしの唇を奪うように激しい口付けを繰り返してきた。

「ん、んぅっ……はぁっ……!」

たっぷりのキスでわたしの唇を蕩けさせると、彼の舌が中に割り込んでくる。舌同士が絡み合うと、それだけで頭の中がぶわっとはじけるように燃え上がった。

「ずっと……ずっとこうしたかったんだ。たった数日でもあなたに会えないだけで、地の底にでもいるような気分になってしまう」

ようやく唇が離れると、彼は熱を帯びた瞳で見下ろしてくる。

それを見て、熱くなっているのは自分だけじゃないとわかり安心した。

本当にわたしを自分のものにしたいんだという彼の気持ちが伝わってきた。

「怜人……わたしもだよ。プロポーズ、本当に嬉しかった」

だから、心の中にあった言葉を素直に口に出せたんだと思う。

大企業の御曹司と一介の編集者ではあまりにも立場が違って、彼の横に立つには分不相応なんじゃないかという気持ちが心の底にあった。

でも、それを今、怜人が溶かしてくれたから。

わたしの言葉を聞いた怜人の腕に、また力が入る。

「おかしいな。今日はいつにも増して君をほしがっているみたいだ」

「いいよ、怜人がしてくれるなら……」

彼になら任せてもいいと思えたから、そう言えた。

すると、怜人は安心したような笑みを浮かべて、わたしの体をベッドへ横たえる。口付けをしながら、甘く、優しく。

続いて腰に回されていた腕が離れ、彼が体を起こした。

「あっ……」

それまでずっと抱きしめられていたから、少し体が離れただけでも喪失感を覚えてしまう。思わず腕を上げて伸ばすと、それを見た怜人は目を細めた。

「そんなに寂しがらなくても、今夜は……いいや、これからずっと美晴の傍に居るんだから安心してほしい」

彼はジャケットとネクタイを外してシャツ一枚になると、わたしの上へ覆いかぶさってくる。

そして、伸ばした手を恋人のように絡めて繋ぐとベッドへ押し付けた。

絡めた手の感触をもっと感じたくて、わたしはぎゅっと手に力を込める。

「本当にかわいいな、美晴は。私をどこまでも煽って、理性を失わせてくる」

「わたし……」

「できる限り優しくするよ」

もう熱くなってしまった頭では難しいことは考えられない。

でも、怜人に求められたいという気持ちだけは強くあった。

「怜人にしてほしい。大好きな怜人に、思いっきり抱いてほしい」

「……そうか。じゃあ、美晴に私の気持ちが伝わるようにしなきゃいけないな」

彼は繋いだままの手にわずかに力を込めると、もう片方の手でわたしの体に触れる。

最初は太もものあたりをゆっくり撫でるようにして、それから徐々に上へ。

脇腹を通って胸元に到達すると、服の上から乳房に触れた。

単に触れられるだけならどうってことないはずが、高ぶった体は彼に与えられる感触を快感に変えていく。

「ん……ッ! 怜人、そこはっ……」

「美晴のここ、いつも以上に敏感だな。服の上からでもこれだけ感じるんだ。もっといじっても大丈夫かな?」

「だ、大丈夫じゃ……ないかも……」

予想以上の気持ちよさに動揺が芽生えてしまう。

けれど、心配するような言葉を投げかけてきた彼は手の動きを止めなかった。

「感じている美晴も、とてもきれいだよ。私の手でこうなっていると思うと興奮を抑えられない」

気持ちよさがだんだんと全身に回っていって、少し怖くなった。

でも、怜人の瞳に燃え上がるような熱が籠ったのを間近で見ていると、もっとしてほしいという気持ちが心から湧き上がってくる。

そんな思いを知ってか知らずか、彼は片手で器用にわたしから身に纏うものを取り上げていく。

一枚脱がされるごとに恥じらいが襲ってきたけれど、同時に怜人との間にあるものが無くなっていく感覚は心地よかった。

「ああ、美晴……もう抑えられそうにないよ……」

生まれたままの姿にされてしまったわたしを見て頬を緩める怜人。とろりと蕩かされてしまいそうな愛おしげな表情とは裏腹に、その瞳は情欲の熱を宿している。

彼のとても色っぽい表情に、わたしも心臓がどきどきと高鳴っていくのを感じた。

「もっと気持ちよくしてあげる。私の手で乱れていく美晴の姿が見たいんだ」

「それは、ちょっと……あんっ!」

そう言うと、彼は何も身につけていない胸の頂きを指の腹で優しく撫でつけた。くすぐったいような刺激にもかかわらず、乳首がどんどん勃ち上がって硬くなってくる。

「コリコリとして……本当にいやらしいな」

「んっ、あっ……そんな、あんっ……! あっ、またっ!」

今度は人差し指と中指で乳首を挟み、まるでワイングラスを揺らすようにしながら全体を揉みこむ。

彼に自分の体を味わわれているような錯覚に陥って、羞恥心から頬に熱が集まるのがわかった。

それでも、怜人のテクニックのおかげでそんな恥ずかしさはすぐに快感に押し流されていく。

「やぁ、はぁっ! ひぃ、はぁ……はぁ……すごい……」

「ふふ、それはよかった。じゃあ、もっと気持ちよくしてあげよう」

ふいに繋がれていた手が離れていき、わたしはその手を追いかけてしまう。もっと握っていてほしかった……と思ったのも束の間、彼の思いもよらぬ行動にわたしは戸惑った。

怜人はわたしの腰の前で身をかがめると、そのまま脚の間へ顔を近づけたのだ。

それが何を意味するか呆けてしまって一瞬わからなかったけれど、すぐ快感が押し寄せてきていやでも思い知らされた。

脚を広げて、股の間に顔を埋める。茂みで囲まれた秘所を指で広げて、皮を被った陰核に舌先を近づけた。

「やっ、だめっ! そんな、ところ……舌で……ぁっ!」

先を硬くした舌で、突くように刺激をしてくる。痺れるような快感に思わず身をよじり、脚を閉じてしまいそうになるが、彼はそれを自らの腕で割り開く。僅かな接触でも包皮越しに肉豆が勃起していくのがわかった。

「もう硬い……。美晴も待ちきれなかったんだね」

「やぁ……!」

言い当てるような彼の言葉に、頬がかあっと熱くなる。これ以上はだめだととっさに制止しようとしたけれど、それより先に体へ電流のように素早く快感が走った。

触れるくらいの動きだった舌が、徐々に速度を増す。硬くなり抵抗感が出てきた秘部のしこりを唇で挟みながら小刻みに刺激していく。

「ぅあぁっ……こ、こんなのだめなのにっ……やぁ、あんっ、んん……」

彼の舌が動くたびに、お腹の奥がどろりとした快感の熱に侵されていくようだった。

このまま快楽の波にさらわれ続けたらどうなってしまうのだろう。そう考えたとき、逃げたくなるような恐怖心とともに、熱を孕んだお腹の奥がキュンと甘い期待に打ち震えるのを感じてしまった。

わたしのだめという言葉を聞いていないかのように、怜人は舌での愛撫を積極的に続けている。

じゅる、と淫猥な音を立てて舐め上げられると、含羞と快楽でどうにかなってしまいそうで、じわりと視界が滲んだ。

「ん……奥からどんどん蜜が溢れてくるよ。美晴の味、癖になりそうだ」

蜜壺から溢れ出る蜜を舌ですくい取り、ぬるぬると塗りつけるようにして花粒をねぶられる。牝穴の入り口と敏感な突起を同時に刺激されると、腰が浮きそうになった。

「もっと感じて。美晴にはたくさん気持ちよくなってほしいんだ」

「あっ、ぃあ……んぅ……!」

とめどなく流し込まれる快楽に思わず動いた脚が彼の頭を挟み込んだ。本当はこの快楽から逃げ出したいはずなのに、無意識のうちに怜人のことを引き寄せてしまう。

――お願いだから、これ以上恥ずかしいことはしないで。

そんな気持ちで腕に力を込めようとしても、すでに快感を植え付けられてしまった体はなかなか思うように動かない。力の入らないわたしは、やんわりと彼の頭に手を持っていった。

「ふぅ、そんなに嫌なのかい?」

すると、さすがにわたしの意図を汲んでくれたのか、一瞬怜人の動きが止まった。

わずかに余裕が生まれて、わたしはその間に息を整える。

「はぁ、はぁっ……。いきなり激しいのは……だめ」

今まで指で慣らされてからの経験はあったものの、最初から口でなんていうのは初めてのことだった。プロポーズでの気持ちの昂ぶりのせいか体も火照っていたから受け入れてしまったけど、わたしには刺激が強すぎる。

少しでも気を抜くと意識が飛ばされてしまうかと思うほどの快感。

初めて与えられる刺激に、わたしの頭はぎりぎりで理性を保っていた。

これまでの行為と比べても、一段上であるように思える。

今だってなんとか会話が成り立っている状態なんだから。

一方的に気持ちよくさせられてしまう状況は少し悔しい。わたしだって、怜人に気持ちよくなってほしいのに。

そんなふうに思ったからか、つい嫌味な言葉が漏れてしまった。

「怜人、本当に上手だね。やっぱり経験豊富だから?」

加藤さんから、怜人がこれまでも多くの女性と関係を持っていたことは聞いている。

彼から望んだ関係は一つとして無いと知っていても、全く嫉妬を感じないということはわたしには難しかった。

ただ、後から思えばこの言葉は失敗だったかもしれない。

「……そうか、美晴はそう感じているんだね」

「……怜人?」

わたしの言葉を聞いた怜人は、一瞬の間を置いて口を開いた。いつもより無機質に感じるその声に、わたしはぴくっと身を引きつらせる。

わたしから見える表情は、普段の大企業の後継者としての顔よりも、わずかに目つきが鋭かった。

「私が一人の女性にこれほど入れ込むなんて、生まれてこの方初めてなんだよ。美晴には、そこの所をよく理解してもらわないと」

そう言った彼の声はどこか必死さを孕んでいて、そして挑戦的な響きを持っていた。

普段聞いたことのない声音に囚われ、どきっと胸が高鳴るのを感じた瞬間、

「れ、怜人! 落ち着いて! あっ、またっ……きゃっ、あぅ……!!」

再び下半身に甘い電流が走った。

怜人はさっきより激しく、まるで自分の気持ちをぶつけるかのように愛撫を始める。じゅ、じゅ、と卑猥な水音を鳴らしながら口淫をしてくるので、わたしは襲い掛かってくる快感の波を受け止めようと覚悟してシーツをギュッと握った。

「だ、だめっ……だめって、あんっ、言ってるのにっ……ん、は……っ!」

快感で体が暴れそうになるのはなんとか抑えられても、今度は声を我慢できなかった。

さっきの愛撫で弱点を見つけられたのか、的確に舌を動かしてくる。器用に指で陰核の皮を剝くと、何も包まれていない突起に吸い付いた。

じゅうう、とわざと聞こえるように音を立てられると、どうしても興奮してしまう。弄ばれて快楽に溺れ、大事な部分をいやらしく濡らしてしまっている自分を自覚させられるから。

「だめ、本当にっ……ああ、んうぅぅ……ッ!」

自分の口から信じられないくらい甘い声が出ているのに気づくと、この場に穴を掘って隠れてしまいたくなった。

恥ずかしさと気持ちよさで身を焼かれる私は、怜人から与えられるとめどない快楽に、自分の限界が近いことを悟っていた。

「はぁ……あくぅっ……もうっ……! イっ……あぁぁっ!」

「かわいいな、美晴。飛んでいいからね」

「あっ、だ、だめ……! も、いぁ……もう……イっちゃ……ッ!」

次の瞬間、ふわっとした感覚と共に全身が蕩けてしまうような快感が広がった。ビクンと腰が大きく跳ねて、弾けるような感覚が脳を支配する。

絶頂している間も怜人は舌の動きを止めることはなく、小さな絶頂を何度も味わわせてくる。その最高の快楽が重なってくると、もう一度、腰が浮いてしまい、

「ああっ! また……んぅ、また……ぁ……イクぅっ!」

体をのけぞらせながら、わたしは果ててしまった。

頭が真っ白になってしまって、口からどんな声が出ているのかもわからない。

しばらくその状態が続いて、ようやく意識が戻ってくる。

最初に視界に入ったのは、穏やかな表情に戻った怜人の顔だった。

彼は体を起こし、私を優しく抱きしめる。

「……はぁ、ふぅ……怜人、わたし……」

「凄くきれいだったよ、美晴。私がどれだけあなたを想っているか、少しはわかってくれたかい?」

「わ、わかったから……はぁ……」

よく見れば怜人も、わずかに息が荒くなっているのがわかった。いつもは優しげな彼の瞳は、飢えた獣のように鋭い眼光になっている。

もしかして、私のあられもない姿を見て興奮してくれているのだろうか。そう思うと、なんだかどきどきして、くすぐったいような気持ちになった。

「美晴のことはなんだって知りたいんだ。これから伴侶になって一生を共に過ごす相手なんだから。それに、美晴との子どももほしいと思っている」

とろりとふやかされて朦朧としていた頭に、その言葉の意味がゆっくりと浸透してくる。

「わたしが、怜人の赤ちゃんを……」

「そう、私たちの愛の結晶だ。まだ気が早かったかな?」

体を離した怜人は、顔を覗き込みながらわたしに投げかけてきた。

彼の問いに、わたしは自然と首を横に振っていた。

「ううん、わたしも欲しいよ。怜人との赤ちゃん」

突然のことに驚いたのは確かだが、彼との子どものことを考えなかったことはない。学生時代からの友人には子供がいる人もいるし、結婚のことを想像したこともあった。結婚するとなれば自然と子どもについても考えるし、怜人と授かった子との生活を考えれば、胸が躍るような思いだ。

むしろ今こうして言葉にしてもらって、怜人と家庭を築くことがより明確になったようで嬉しかった。

それに、彼は軽はずみにそういうことを言うようなタイプではない。プロポーズと同じようにお互いの将来のことを考えているのだろう。

「父親のことも説得してみせる」

怜人がはっきりと言った。

「やっぱり難しいの……?」

「難しいな。あの人の決めた結婚相手じゃないから。だが、今回ばかりは私も自分の意見を通す」

「子どもができた方が説得できるかな」

影を落としたわたしの質問に、怜人が真剣な面持ちで答える。

「そういうふうに考えたつもりはない。ただ、早く美晴の子どもが見たいんだ。私のわがままかな?」

「そんなことないよ。わたしも同じ気持ちだから」

怜人の子どもだ。きっとかわいいに決まっている。そう考えると、彼との将来が楽しみになり、自然と頬が緩んだ。

「……そうか」

目を合わせればお互いが何を思っているかわかるため、わたしたちの間にそれ以上の言葉は必要なかった。

「そう言ってくれて嬉しいよ。でも、そんなことを言われたらもう我慢できなくなる」

その言葉に、ふと視線を下に向けてみる。

すると、スラックスの股間部分が一目見てわかるほど盛り上がっていた。

「それっ……」

「こら、どこを見ているんだ?」

「だって、いつに間にか怜人のが、こんなに……」

驚くわたしの顔を、彼は顎へ軽く手を添えて上向かせた。

「美晴にはそっちより、私のほうを向いていて欲しいな」

「……うん、わかった」

「じゃあ、始めるよ」

怜人って細身に見えて結構体を鍛えてるし、わたしの体力が持つか少し不安はあるけれど、怜人になら体を預けてもいいと思えた。

次に、ジジ……とチャックの開く音がした。

彼がボクサーパンツごとスラックスを脱ぐと、太い血管を浮かせた剛直が天を向いていた。鬣から曲線を描き、真上に伸びているそれは、何度見ても、その大きさと太さに目を見張る。包皮は完全に剝け、カリ首は大きくくびれていた。

深呼吸して体から力を抜くと、彼が脚に手をかける。

相手を迎え入れるように開くのは少し恥ずかしいけれど、抵抗はしない。

「十分濡れているね。入れるよ」

それから、一呼吸おいて秘所に熱くて硬いものが押し当てられる。

感想の続きは、こちらから! ぞくぞく更新中です。