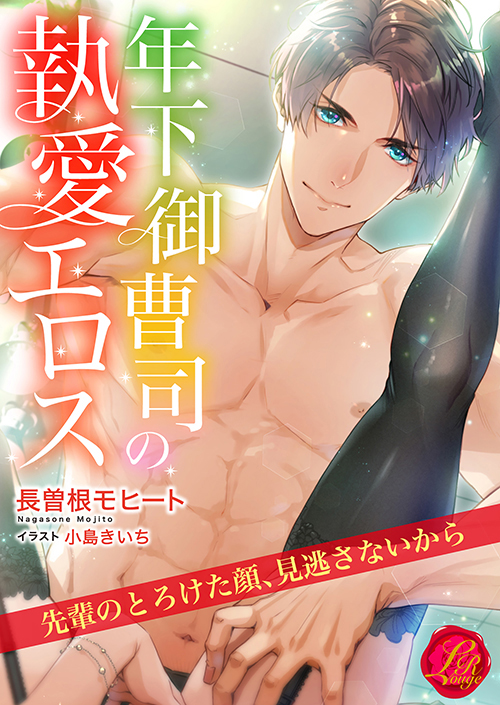

年下御曹司の執愛エロス ~先輩のとろけた顔、見逃さないから~

著者:長曽根モヒート

イラスト:小島きいち

発売日:2021年 11月26日

定価:620円+税

アパレル会社で働く美花は、数年前の苦い失恋を引きずり前に進めずにいる。

友人に進められたマッチングアプリもサボリ気味だ。

そんなある時、新人歓迎会で泥酔していた後輩、優生を送っていくことになった。

普段からなついてくれている優生に甘えられ、仕方なく部屋の中まで彼を届けることになった美花。

ただの後輩を送っていくだけ……そう思っていたけどいつの間にか甘い雰囲気になっていて!?

「……勘違いしてほしいんですけど」

可愛い後輩だと思っていた彼の真剣な眼差しに、美花は茶化すこともできなくて――。

【人物紹介】

田梯美花(たはし みか)

アパレル会社のウェブ販売部門に務めている。

数年前、会社の先輩に恋をしていたが苦い最後を迎えたため、今は恋愛に消極的。

高比良優生(たかひら ゆうせい)

美花の後輩であり、彼女たちの働く会社の会長の息子。

愛嬌があり親しみやすく、社員からも好かれている。

特に美花には懐いているようで……。

●電子書籍 購入サイト

*取り扱いサイトは、各書店に掲載され次第、更新されます。

【試し読み】

日頃は二歳差なんて大した違いがないと思っているけれど、こういうところで変にジェネレーションギャップを与えるのは避けたい。一応はウェブデザイン部で働いている先輩というほんのささやかなプライドがあるのだ。流行りのアプリを使いこなせないなんてカッコ悪いところは見せたくない。

「まあ、そ、それなりにね」

「へえ……じゃあ、よさそうな人が?」

「う、うん、そんなところ」

虚しい。非常に虚しい嘘だ。

けれど出会い系アプリを始めたものの、誰ともやりとりをしていませんと答えるのも、それはそれでどうなのか。アプリですら一人も捕まえられないのかという印象を与えてしまいそうだ。

紛れもない事実だが、どちらにしろ残念な先輩だ。

(なんてしょうもない葛藤なの……)

これ以上深く突っ込まれたらボロが出そうだとハラハラしていると、運よく優生の住むマンションが見えてきた。

(でかっ、さすがというかなんというか……私の家の方が遠くてよかった)

五階建てだがいかにもデザイナーズマンションといった外観。これからスーパースターが登場するのかと思うほど広く眩しいエントランスからはすでにブルジョワの匂いが漂っている。さぞや室内も広々としているのだろう。

「ほら、ついたよ」

「んん……」

寝落ちする寸前なのか、反応が鈍い。このまま降りても部屋までたどり着けるか疑問だ。

(仕方ない)

ため息をついて彼に肩を貸し、タクシーを降りた。ここからなら歩いても帰れるし、何ならまだ電車だって走っている時間だ。

「ほら、暗証番号」

「んん……に、はち……さん、ろく……」

そんな簡単に教えては暗証番号の意味がないだろうと思いつつ、素直に答えられるくらいには意識がはっきりとしていて助かる。エレベーターで五階に上がり、なんとか部屋まで連れて行くと、真っ先に見つけたソファに彼を放った。

「はああ……広。大型犬だって飼えそうじゃない」

あまりじろじろ見るのも失礼だと思いつつぐるりと眺めると、天井が高く広い室内にはブラウンとアイボリーカラーで統一された家具や調度品が並ぶ。優生を寝かせたL字に置かれたソファも大きく、美花の部屋のベッドくらいある。まるでホテルだ。しかしよくよく見ればキッチンには使用感のある高級なコーヒーメーカーが鎮座し、あちこちに雑誌や仕事関係の本が置かれていて、ささやかな優生の生活が垣間見えた。

(にしてもほとんど生活感がないわね。あんまり家にいないのかしら)

適当なグラスに水を注いでソファ近くのローテーブルに置くと、優生の顔を覗き込む。

寝顔は一層幼く見えて、思わず撫でくり回したくなるのをぐっとこらえた。

「それじゃ私は帰るから、ちゃんと鍵かけなさいよね」

「ん、……待って」

立ち去ろうとする美花の手を優生が握った。

「帰っちゃうの」

見れば、熱を孕み潤んだ瞳が、乱れた髪の隙間からこちらを見つめている。

どこか甘えるような低声に、美花はどきりとした。

「か、……そりゃ、そうでしょ」

ここに残る理由がない。部屋まで帰れるか心配だったからここまで連れてきたのだ。決して内装が気になったからとか、送り狼になろうというやましい気持ちは一切無い。それでは、彼を送ろうとしていた他の女たちと同じだ。

だが、優生は掴んだ手をゆるりと解き、美花の指先に絡め、きゅっと握る。

「ここにいてよ」

「でも、」

「お願い。ちょっとだけでいいから」

酔っている。それは確かだ。

口調はいつもの敬語が外れているし、普段のきちんとした姿はなく、一人取り残される子供のような潤んだ瞳で見つめてくるのだから、鼓動がうるさくて仕方ない。

(ぐう……かわいいじゃないの……)

彼が女の子ならさぞかし魔性の女だっただろう。それは男でも同じか。

こんな甘えるような仕草、もし自分がやっても滑稽なだけだと思うのに、優生がやるとなんだかもうすごく可憐だ。背景に少女漫画のヒロインが背負うようなお花が見えてしまう。

美花はそんな縋るような視線を振り払えるほど強い意志など持ち合わせていない。

なんたって独り身。なんたって彼氏なし。

どこに後ろめたさや躊躇いを覚える理由があるのか。

「ちょっと……だけだからね」

これだけ駄々広い部屋で一人暮らしていればたまに人恋しくなって当然だ。酔っていたら尚更。なんて自分に言い訳しながら答える。

いつも働いているときは真面目できちんとしていて、なんでもそつなくこなしているのに、実は酔うとこんな一面があるなんて意外だ。でも悪くない。

それに、少しだけ、ほんの少しだけ、居酒屋の前で見た女の子たちではなく自分にそんな甘えた姿を見せてくることに、自尊心がくすぐられた。

美花は渋々という雰囲気でソファの傍らに腰を下ろすが、すぐに手を引かれて抱き寄せられた。

「ふふ、隙あり」

悪戯っ子のような笑い声を上げ、後ろから逞しい腕にぎゅうっと閉じ込められる。

普段は決してこんなスキンシップを取るような子ではないのに、相当酔っているのだろう。

(あっぶな……私が送って正解じゃない)

もし彼を狙う他の女にこんな姿を見せたらあっという間にひょいパクではないか? なんていらない心配をしながら、美花は現状から現実逃避をはかっていた。

実は心臓が口から出そうだ。引き寄せられたときは驚いて思わず「おわっ」と間抜けな声が出てしまった。

なんでこんなとき咄嗟に可愛らしい声が上げられないんだろうと自分を呪いたくなる。

(ああ、でも、いい感じ)

大きな手が腰と腕にしっかり巻きつけられる、この感覚は何年ぶりだろうか。

なんだかんだ失恋を繰り返し、しばらくこういう異性との触れ合いはご無沙汰だった。

明日香ではないが、股にクモの巣が張っていてもおかしくないくらいにはブランクがある。だから、酔った後輩に勢いで抱擁されて胸を高鳴らせても無理はないのだ。――――彼にとっては、ただの酔った戯れであっても。

「もう、からかわないでよ」

美花は胸中騒ぎっぱなしの音が彼に伝わらないか心配しながら、努めて平静を装った。

こんなことで取り乱す女だとは思われたくない。

「ふふ、怒りました?」

「怒ってないけど……こういうの勘違いされるから気をつけなよ」

「……勘違いしてほしいんですけど」

ぼそりと呟いた言葉は、聞き間違いだろうか。

どういう意味だろうと反応に困っていると、後ろから抱くその腕に力が込められる。

「先輩、まだ、あの先輩社員さんのこと好き?」

一瞬、何の話だろうと逡巡し、ややあってそれが数日前に話したことだと思い出した。

「そんなわけないじゃん」

付き合ってもいなかったのだから、そう何年も思いを募らせたりはしない。

「どんだけ前の話だと思って、――――」

思わずクスクス笑って振り返ると、ふに、と唇が触れた。

爽やかで、どこか甘い香水の匂い。

はっとして見ると、目尻を赤く染めた人懐っこい目が、真っ直ぐにこちらを見つめていた。

「だめですか?」

熱を帯びた視線に、顔がのぼせたように一気に熱くなる。

(どういう意味?)

喉まで出かかった疑問は、しかし声にならなかった。

――――たまには目を瞑って飛び込むことも必要なんじゃない?

脳裏に過ぎるのは、親友の言葉。

耳の奥でどくんどくんと大きな脈動を感じる。

「だ……」

自分でも、どう答えるつもりかわからない。

でも声になるより先に、再び唇が降りてくる。

ちゅ、と触れるだけの軽い接吻。

わずかに顎を引くと、吐息が交わる距離で整った顔がへにゃりと笑う。

「やだ。やっぱ聞かないから、言わないで」

あまりの可憐さに、暫し言葉を失う。

ややあってようやく頭に彼の言葉が届いて、美花は首を傾げた。

「……それって、ずるくない?」

「知らなかったですか? 俺はずるいんですよ」

知らなかった。――――そんな返事は、彼の唇へと消えていった。

「ん、……」

角度を変え、徐々に深くなる口づけは、やがて熱い舌がぬるりと侵入してくる。

仄かなアルコールの香りはきっとお互い様で、器用に動き回る舌先が歯列をなぞり、上顎をくすぐる。舌を絡ませると、ゆるゆると撫で擦り、腰の奥がじんわりと疼いた。

(嘘みたい)

まだ、これが現実とは思えない。なんでこんなことになっているのか、理解ができない。

アルコールで鈍っているのはどちらもだ。だからだろうか。こんなにも体が熱くて、心臓が痛いほどうるさくて、頭の中が真っ白なのは。

いまだ頭の中はパニックで、でも熱を孕んだ視線に見つめられ、熱い指先に触れられると、胸がうずうずしてたまらない。

この行為に意味があるのか、ないのか。

(どっちでもいい)

あえて口にすれば、たちまち消えてしまう儚い夢でも見ているようで、だから美花は何も聞かなかった。ただの夢でも構わないからだ。

優生は「熱いな」と呟いて自分のネクタイを解き、上着を脱ぎ捨てる。つられるように美花も自らの上着を脱ぐと、再び優生が覆い被さってソファに沈んだ。

唇を交わしながら、大きな手は美花の頬や首や腕を撫でる。突然のことに強張っていた体は、その優しい愛撫や口づけによって徐々に力が抜けていった。間近でしか感じない優生の匂いや体温が、やけに心地いい。

ブラウスのボタンを開き、ブラのホックを外してしまうと、ふるりと露わになった乳房の円みを楽しむように指を這わせ、手のひらで包み込むように掴んで揉み込む。

「先輩って結構着やせするタイプなんですね。おっぱいおっきい」

「ん……ばか」

「ふふ、ごめんなさい。もちもちすべすべで気持ちいい……ずっと触ってたいかも」

やわやわと乳房を揉みしだき、指をばらばらに蠢かせて柔肉の感触を味わいうっとりと目を細める。

「んっ」

つんと赤くなった先端を口に含まれると、じわっと甘い刺激が走ってしまい、吐息がこぼれる。

久々の触れ合いに、それだけで下腹部に熱い滴りが滲む。誰かに触れられるのは、これほどまでに気持ちいいものだっただろうか。

「は、ああ……」

「ここ、もう硬くなってる。舐められるの好きですか?」

「あ、……わかんな……っ」

「じゃあわかるまでいっぱい舐めてあげる」

じゅっときつく吸われ、乳輪をぐるぐると舐め回すと、先端に軽く歯を立てて、舌先で転がされる。もう一方の乳房も同時に揉み上げ、指先で乳首を摘まみ指の腹で擦ると、押し込んだり転がしたりと忙しない。美花の反応を楽しむように、器用に這い回る舌は赤く勃起した乳頭を責め上げ、双つの乳首をより合わせ同時に口に含んだりして、執拗に愛撫した。

「あ、んん……っ、ふ、あ、や、だめ……っあ、はあ……あ、ああ……」

甘やかな刺激は徐々に下腹部に火を灯すような熱っぽい快楽を生んだ。

じわじわと募る言いようのない甘美な触れ合いに、美花は息を荒げ、胸を大きく上下させる。

「そんなに気持ちいいですか? ふふ、先輩かーわいい。おっぱいだけでそんなに蕩けた顔しちゃって、こっち触ったらどうなっちゃうのかな」

ようやく乳首を解放したと思うと、熱い手が下腹部に伸びた。スカートを捲り上げ、足の付け根にたどり着くと、下着越しに秘裂を撫でる。途端、ビリッと淡い電流が走って美花はあっと小さな悲鳴を上げた。同時に、頭上から低い笑い声がする。

「ああ、もう結構濡れてる。触ってほしかった? ぬるぬる」

下着をずらして指先が花弁を撫でる。そこはもう軽く触れるだけでニチャ、と音がするほど愛液に塗れていた。

粘液を絡ませた指先が、狭間をゆるゆると行き来して、包皮に隠れた花芯まで一気に擦り上げる。

「あっ、ん、んん……うううっ」

つま先まで痺れるような鮮烈な快感が走り、美花は思わず身を震わせ、優生のシャツを握りしめる。薄い生地越しに感じるのは、分厚い胸板の逞しさと熱さだ。

「ん、……気持ちいいね。いっぱい気持ちよくなりましょうね」

柔らかな声が囁くと、下腹部に触れる指が繊細に動き回る。先端の花芯をくりくりとこね回し、秘裂を撫で擦り、くぷりと中に指を埋める。

「んっ、あ……や、……」

「やじゃないでしょ。腰揺れてる……ほら、こっち向いて。キスしたい」

形のいい指先が中を掻き混ぜると、くちゅ、くちゃ、と水音が響く。もう一方の手が美花の髪を撫で、顎を引き上げると、熱い口づけを落とした。

ぬろぬろと舌を淫靡に絡ませて、ぐしょ濡れになった秘裂を、指先が器用に撫で回し、蕩けるような快楽を全身に浴びせる。

「んっ、ふう、ふぁ、……あ、ああっ、ああ」

自分で慰めることも久しい体には、優生の愛撫はあまりにも激しすぎた。

触れられるところすべてが気持ちよくて、息もまともにできないほどの強い快楽に眩暈がする。

「ふ、ん、ンンっ、あ、あっ、そこ、や、ああ、だめ、だめだめっ、ああああっ」

膣肉を解すように撫でながら、親指の腹で花芯を転がされると、たまらなかった。

全身の毛穴からどっと汗が吹き出し、体を弓なりにしならせて腰を戦慄かせる。

優生の指を食い締めながら、美花はあっけなく達した。

「あ、ああ……」

「なか、ビクビクしてる。ふふ、あっつくて溶けちゃいそうだな」

優生はハアハアと息を荒げ絶頂の余韻に浸る美花の唇を啄むと、指を引き抜きスカートに手をかけた。

「服汚しちゃうから脱ぎましょうね。……俺も、結構限界」

スカートのジッパーを下げて下着も一緒に脱がせてしまうと、優生は自らもベルトを解いて前を寛げた。下着ごと下げると、ぶるりと漲った劣情が現れる。

直視するのはなんだか恥ずかしくて視線を逸らしていると、視界の隅で優生が手慣れた様子でゴムをつけるのが見えた。

(あ……本当に、優生くんと、しちゃうんだ)

ふと今更、そんな実感が湧いてきて、心臓が更に速くなる。

今この胸にある感情はなんだろう。色んな思いが絡み合って、うまく言葉にはできない。

多分彼は酔っていて、自分も酔っていて、きっとお互い正気じゃなくて。

でもはっきりしているのは、今自分はそれを望んでいるということ。

目を閉じて飛び込みたいと思えるほど、目を離せない何かに追い立てられる感覚に、頭の芯が熱くなる。

「キツかったら言ってくださいね」

熱い猛りが押し当てられる。

寸前、ほんの僅かに浮かんだ美花の躊躇いに、優生は目を細めて彼女の手を握った。

「怖がらないで。優しくするから」

今まで見たこともない、慈しむような笑み。

優しい声音に、温かな視線に、蕩かされるように、美花の心がじわりと熱くなる。僅かに浮かんだ体の力が消えてゆく。

「ゆ、――――」

ぐずず、と大きな質量が侵入してくる。ぬかるんだ秘裂を割り開き、ごりごりと膣肉を抉り、奥処を押し上げるほど長大な欲望。今まで経験したことのない圧倒的な質量に、美花は体を強張らせ、小さな悲鳴を上げた。

「あ……ああ、ああっ……」

握りしめた美花の手に力がこもると、汗を浮かべた優生の顔に愛おしげな笑みが浮かび、啄むような口づけが降りてくる。

「先輩、……平気?」

「ん、ん、……へいき、動いて……っ」

それは虚勢ではなかった。未体験の極太の男根は、隙間なくみっちりと美花の膣内を埋まり、息苦しさを感じるけれど、不思議と官能を壊すことはない。温かくビクビクと脈動するそれが優生の欲望なのだと思うと、じわじわと甘く蕩ける快感が浮かび、癖になる深い快感を生み出す。

美花の言葉に、優生は額や瞼に唇を降らせながら、ゆるゆると腰を動かし、揺すぶった。

絶頂したばかりの鋭敏な粘膜は、ごりごりと容赦なく擦り上げられると、痺れるような快感を覚え、堪え切れずあられもない声が上がる。

「あっ、んっ、うう、ふ、あ、ああっ」

ぬかるんだ媚肉をこねる度、奥から奥から熱い甘露が滲み出て、次第に結合部からはおびただしい愛液がこぼれ、ぐちゅぐちゃと抽送する度にみだらな水音を上げる。

「っん、はあ……ああ……すごい、先輩のなか、ぬるぬるで、ビクビクしてて……ん、気持ちいい。すぐ出ちゃいそう……っ」

優生は顔をしかめ、堪えるようにぐっと腹に力を込めた。その表情は切羽詰まり、夢中で腰を突き入れ、極太の欲望で美花の官能を責め上げる。

(ああ、すごい、気持ちいい……)

ばちゅばちゅと激しくなる抽送に、美花は息も絶え絶えに身を震わせ、汗を絞り、太い腰に脚を絡めて、逞しく汗が滲んだ背に爪を立てた。

交歓の快楽とはこういうものだったか。これまで自分がどう感じていたか思い出せないほど、理性も外聞も激流に飲まれる強烈な快感。

唇を貪られ、舌をきつく吸われると、頭がぼうっとしてしまう。下半身が痺れて蕩けてしまう大きな悦楽に、気づけば自ら腰を押し付け、彼の灼熱の欲望を食い締めていた。

「ん、ふう、ううっ、ああ、あ、ああっ、あっ、あああ」

いよいよ迫り来る快楽の高波に身を強張らせると、目の前が真っ白になる。

ふわりと体が浮いたような感覚と、腹一杯に満たされた奇妙な充足感を覚えながら、瞼を震わせ、美花は大きな絶頂に戦慄いた。

「っ、……ん、ぅ……俺も、出る…………っっ」

美花の絶頂にうねる膣肉に扱かれ、つられるように優生はずるりと引き抜くとゴムを外し、美花の腹に大量の精をぶちまけた。

(あつい……)

ドプドプと放たれる彼の欲情の熱さに、量に、見入ってしまう。劣情に乱れ息を荒げる優生を見上げながら、美花は不思議な恍惚を味わうのだった。